Hip hop, kung fu, identità

Pochi anni dopo l’irruzione di Enter the Wu-Tang (36 Chambers) sulla scena musicale e non solo, un ragazzino di Sheffield di padre afroamericano e madre inglese bianca trovava nell’hip hop un sostegno e una chiave di lettura del proprio futuro.

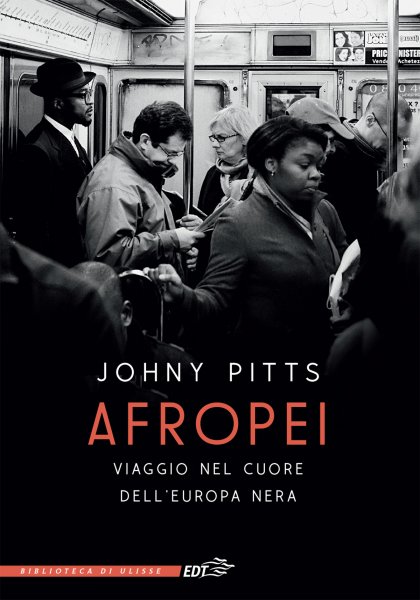

La cultura hip hop, che fa da sfondo ai temi e ai personaggi del libro di Will Ashon, ha svolto un ruolo importante nella vita dell’inglese Johny Pitts. Il suo Afropei, uscito nel 2020, è il racconto di un viaggio alla scoperta dell’Europa nera, quella delle seconde e terze generazioni, una realtà che vale il 10% circa della popolazione complessiva del continente ma che è come sospesa, in cerca di un’identità e di una narrazione che la racconti com’è e le permetta di non sentirsi straniera in patria. Nel corso di cinque mesi Pitts visiterà alcune delle grandi capitali d’Europa, da Parigi a Bruxelles, da Berlino a Mosca a Lisbona, con gli entusiasmi e le curiosità di un venticinquenne alla ricerca di se stesso. Il termine “afropeo” che dà il titolo al libro è apprezzato da Pitts perché indica, tra le altre cose, la resistenza alla voracità culturale dell’Europa, che «distrugge assimilando».

In origine le inclinazioni musicali di Pitts, va detto, sembravano portare in un’altra direzione: come ha raccontato in un pezzo scritto in un assolato caffè di Marsiglia e pubblicato su «The New Statesmen», da bambino Johny sognava di scrivere le canzoni dei musical come il suo idolo Tim Rice. Più tardi, per il Pitts adolescente, Rice ha preso le fattezze di Tupac Shakur, l’atipico rapper amante di Shakespeare, allevato in pratica dalle Pantere Nere, assassinato a 25 anni in circostanze mai chiarite.

Pitts viene da Sheffield, in particolare da Firth Park, quartiere multiculturale se ne esiste uno: negli anni Settanta la comunità operaia bianca era affiancata da lavoratori yemeniti, giamaicani, pakistani, indiani e altri arrivati da ogni angolo dell’impero britannico, cui in tempi più recenti si sono aggiunti rifugiati politici provenienti da paesi devastati dalla guerra come la Siria, il Kosovo, la Somalia. Il vicino di casa di Pitts a Firth Park si chiamava Mohamed, veniva dallo Yemen ma

«a livello culturale apparteneva al grande costrutto ideologico della nerezza, teorizzato negli anni Settanta e Ottanta e fiorito negli anni Novanta nella cultura hip hop. È stato Mo a farmi conoscere l’hip hop in tutte le sue accezioni, a farmi vedere i vhs piratati di Wild Style,L’esorcista, Scarface e di vari B-movie cinesi di kung fu (la fonte di ispirazione di quasi tutti gli album hip hop di quegli anni), e a insegnarmi la traduzione araba delle parolacce di quelle pellicole: Aneek umak ana!»

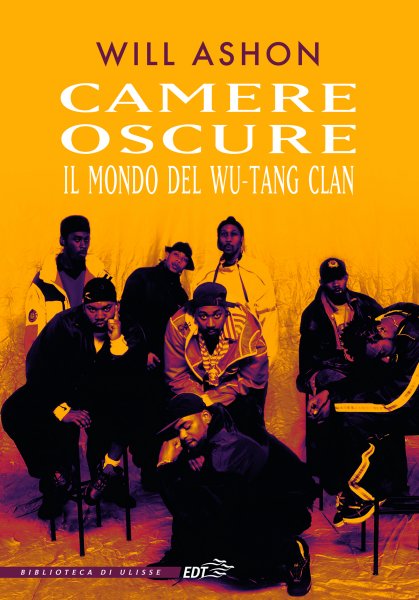

Il rapporto stretto tra l’hip hop e i film di kung fu trova molto spazio anche in Camere oscure. Will Ashon osserva che il Wu-Tang Clan non è stato il primo a mettere in relazione questi due elementi apparentemente distanti:

«Il posto occupato da quei film nella cultura afroamericana era stato infatti consolidato almeno vent’anni prima dell’uscita di Enter the Wu-Tang. Come sottolinea David Desser: «Il fascino che il genere esercitava sul pubblico nero non è difficile da valutare. Al di fuori del genere blaxploitation che hanno ampiamente sostituito, i film di kung fu proponevano gli unici eroi non bianchi, uomini e donne, a un pubblico non soddisfatto dei film tradizionali e spesso della cultura tradizionale. Era il genere del perdente, il perdente di colore, che spesso combatteva contro i nemici colonialisti, la cultura bianca, i giapponesi». Ma neanche questo rende del tutto l’idea, perché la storia d’amore dell’America nera con l’Oriente risale ancora più indietro. Forse iniziò come una strategia reattiva, un’inversione deliberata del mezzo millennio di divide et impera del colonialismo. Dopotutto l’Altro da sé orientale dell’America bianca aveva la sua correlazione domestica con l’Altro da sé afroamericano, e nessuno era più consapevole di questa eredità condivisa dei neri americani.»

Il legame dell'hip hop con l’oriente è ribadito da Ashon poco più avanti nel libro:

«L’hip hop è un’arte marziale. Questa è l’intuizione chiave del Wu-Tang Clan. Non è “simile a” un’arte marziale. Non “condivide certe prassi con” un’arte marziale. È una vera e propria arte marziale. Il vocabolario definisce “arte marziale” come uno sport o una tecnica che ha avuto origine come forma di autodifesa o di attacco. Il leggendario MC e pensatore KRS-One descrive l’hip hop come "uno strumento di sopravvivenza mentale per gli oppressi" e, se si inizia a scavare in quello che potrebbe significare, i parallelismi diventano chiari.»

Pitts desiderava per sé un futuro da artista, da scrittore, ma la scuola non incoraggiava queste aspirazioni, e alla radice dello scetticismo degli insegnanti verso le sue potenzialità stava in buona parte il fatto che fosse nero. Mentre il sistema educativo britannico lo respingeva, Pitts trovava dunque nell’hip hop una strada verso un avvenire da scrittore molto più concreta di qualsiasi prospettiva gli avesse mai offerto la scuola.

Più tardi Pitts ha conosciuto un hip hop diverso, alla luce di quel «distruggere assimilando» che si applica a tutti gli aspetti e le manifestazioni:

«È una lezione che ho imparato a mie spese quando mi sono trasferito a Londra e ho trovato una scena hip hop manovrata dietro le quinte da ragazzini bianchi che frequentavano costose scuole private e che storcevano il naso di fronte al genere grime definendolo non abbastanza autentico – al contrario dei loro complicati lirismi autofinanziati, cantati su basi old school tratte da costosissime collezioni di vinili d’epoca.»

Ancora una volta, una questione di identità.